データの真の価値は「伝え方」にある

データは「ただ分析して終わり」ではなく、その結果をどのように伝えるかによって価値が大きく変わります。近年多くの企業がデータ活用を進めていますが、意思決定者や顧客にとって理解しやすく信頼できる形で示されなければデータは本来の力を発揮できません。

実際にデータサイエンティストの業務時間の約60-70%はデータの前処理と分析に費やされる一方で、結果の伝達やビジュアライゼーションに割かれる時間は意外に少ないのが現状です。しかし、どれほど高度な統計手法を用いて優れた洞察を得てもそれが適切に伝わらなければビジネスインパクトは生まれません。

単に美しいグラフやカラフルなダッシュボードを作ることがゴールではなく、分析結果を正しく誠実に伝えることが重要になります。現在の注目トレンドのひとつが、まさにこの倫理的な可視化です。

倫理的な可視化が重要な理由

データリテラシーの格差拡大

現代のビジネス環境では、データアナリストが作成した資料を見る人々のデータリテラシーレベルは大きく異なります。統計学の背景を持つ同僚もいれば、数値に慣れていない経営陣やクライアントもいます。この格差を埋めるために、誰もが理解できる形でデータを提示する技術が求められています。

AIと自動化の普及による新たな課題

機械学習モデルの予測結果や自動生成されたレポートが増える中、「なぜその結論に至ったのか」を説明する責任がデータアナリストにはあります。ブラックボックス化したアルゴリズムの結果をステークホルダーが納得できる形で説明するスキルは、今後ますます重要になるでしょう。

法規制とコンプライアンス要件の厳格化

GDPR(EU一般データ保護規則)や国内の個人情報保護法の改正により、データの取り扱いに関する透明性が法的に求められています。データの出典、処理方法、制約事項を明確に示すことは、法的リスクを回避するだけでなく組織の信頼性向上にも直結します。

誤解を招くビジュアライゼーションの危険性

グラフは一見すると客観的に見えますが、その見せ方次第で簡単に誤解を生むことができます。これは意図的でない場合でも発生する可能性があり、データアナリストが特に注意すべき点です。

具体的なリスク事例:

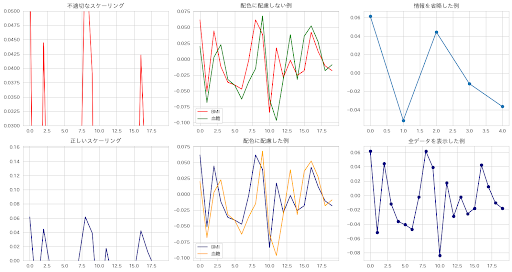

・不適切なスケーリング

Y軸を0から始めないことで変化が誇張される問題は、特に売上データや業績指標の報告で頻繁に見られます。例えば月次売上が95万円から100万円に増加した場合、Y軸を90万円から始めると実際の5%増加が視覚的には100%の増加のように見えてしまいます。

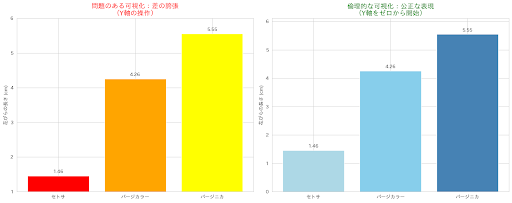

・色の選択による無意識のバイアス

色が人間の認知や感情に大きく影響し、データの解釈を歪める可能性があるからです。たとえば赤は危険や悪化、緑は安全や改善と直感的に結びつけられるため、同じデータでも受け手の印象が大きく変わってしまいます。色は単なる装飾ではなく、正確で公平なデータストーリーテリングを実現するうえで極めて重要な要素です。

・選択的データ抽出

都合の良い期間や条件のみを選択してグラフ化する問題です。例えば、長期的には下降トレンドにある指標について、短期的な上昇期間のみを切り取って「改善傾向」として報告するケースです。

・相関と因果の混同

散布図や相関係数を示す際に、相関関係があることと因果関係があることを明確に区別せず、誤った解釈を招く可能性があります。

・統計的有意性の誤用

p値や信頼区間を適切に表示せず、偶然の変動を意味のある変化として解釈させてしまうリスクがあります。

ビジネスへの実際の影響

こうした表現は、読み手に誤ったメッセージを伝えてしまい、結果的に以下のようなリスクを引き起こしてしまいます。

- 誤った戦略判断につながる可能性

- 組織やブランドの信頼を損なうリスク

- 法的責任を問われる可能性(特に金融・医療分野)

- 競合他社からの批判やメディアでの指摘のリスク

実際に、2020年のCOVID-19パンデミック初期には、感染者数の増減を示すグラフの軸の設定方法により、異なる政治的メッセージが伝わってしまった事例が多数報告されました。

倫理的な可視化の原則

現在のデータ可視化トレンドでは、以下の倫理的アプローチが強調されています:

1. 透明性

どのようにデータが収集され、処理されたかを明示する

ポイント:

- データソースの明記(内部システム、外部API、調査会社など)

- サンプリング方法と母集団の説明

- 欠損値の処理方法

- データの更新頻度と最終更新日時

- 使用した統計手法や機械学習アルゴリズムの概要

実装例:

データ出典: 社内CRMシステム(2024年1-6月)

対象: 全顧客10,000件(欠損値除く)

分析手法: 重回帰分析(R² = 0.73)

最終更新: 2024年7月15日2. 正しいスケーリング

軸の操作で変化を誇張・矮小化しない

ポイント:

- Y軸は原則として0から開始する

- 例外的にY軸を0から始めない場合は、その理由を明記

- 対数スケールを使用する場合は明確に表示

- 時系列データでは一定の間隔を保つ

- 比較グラフでは同一のスケールを使用

実装のコツ:

- 棒グラフは必ずY軸を0から始める

- 折れ線グラフは変化の幅に応じて判断

- パーセンテージデータは0-100%の範囲で統一

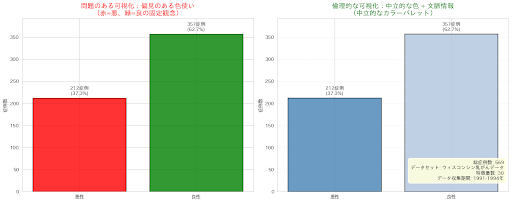

3. インクルーシブデザイン

誰もが理解できる配色・表現方法を採用する

ポイント:

- 色覚多様性対応: 赤-緑の組み合わせを避け、色以外の区別方法(線種、形状など)も併用

- コントラスト比: 文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上に設定

- フォントサイズ: 最小12pt以上で、重要な情報は14pt以上を推奨

- 文化的配慮: 色の文化的意味を考慮(例:日本では赤は警告、西欧では緑は安全など)

データアナリストが実践すべき追加の視点

データ品質の可視化

単に結果を示すだけでなく、データの信頼性も視覚的に表現する:

- 信頼区間やエラーバーの表示

- サンプルサイズの明記

- 不確実性の程度を色の濃淡で表現

多角的な視点の提供

一つの指標だけでなく、複数の角度からデータを検証:

- 絶対値と相対値の両方を表示

- 短期と長期の両トレンドを併記

- 全体平均と個別セグメントの比較

継続的な改善プロセス

可視化の効果を測定し、継続的に改善する仕組み:

- ダッシュボードの利用状況分析

- ステークホルダーからのフィードバック収集

- A/Bテストによる表現方法の最適化

組織レベルでの取り組み

ガイドライン策定

- データ可視化の社内標準を文書化

- 色使いやグラフ種類の統一ルール

- レビュープロセスの確立

教育とトレーニング

- ステークホルダー向けのデータリテラシー研修

- アナリスト向けの倫理的可視化ワークショップ

- 外部専門家を招いた勉強会の開催

ツールとテンプレートの整備

- 倫理的可視化のためのテンプレート作成

- 自動チェック機能付きのダッシュボード構築

- アクセシビリティ対応のカラーパレット標準化

これらの原則を実践することで、データアナリストは単なる「数字の専門家」から「ビジネス価値を創造する戦略パートナー」へと進化できるでしょう。倫理的な可視化は、短期的には追加の工数を要求するかもしれませんが、長期的には組織の信頼性向上とより良い意思決定につながる重要な投資なのです。

実践例

以下で倫理的な可視化の例を比較していきます。

=== 倫理的可視化のポイント1: Y軸の適切な設定 ===

❌ 問題: Y軸をゼロから始めないことで、実際より大きな差があるように見える

✅ 解決: Y軸をゼロから始めて、真の比率を正確に表現する

=== 倫理的可視化のポイント2: 色使いの配慮 ===

❌ 問題: 赤=悪、緑=良といった固定観念を助長する色使い

✅ 解決: 中立的な色パレットを使用し、色覚障害への配慮も含める

✅ 追加: データの出典や背景情報を明記する

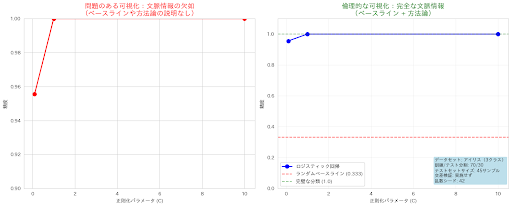

=== 倫理的可視化のポイント3: 公平な比較と文脈 ===

❌ 問題: ベースラインや比較基準なし、データ収集方法の説明なし

✅ 解決: 適切なベースライン、比較対象、データの詳細情報を提供

✅ 追加: 限界や注意点も明記する(例:クロスバリデーション未実施)

まとめ

データは「見せ方」で大きく意味が変わります。美しいだけでなく、誠実で責任ある可視化を行うことが、近年のデータ活用において重要な差別化ポイントとなります。データをただ示すのではなく、正しく・分かりやすく・誰にでも届く形で伝える ― これがこれからの倫理的可視化です。